人形供養|源氏物語に見るお焚き上げ

平安時代に紫式部によって書かれた源氏物語には、たびたび天児(あまがつ)という人形が登場します。

この人形は、竹や木を十字架のようにくくりつけ、そのうえに首をつけて着物を着せた、ごくシンプルな人形です。

平安貴族たちは、この天児という人形を子どもの身に降りかかる災いを除くための身代わりの人形として、子どもの枕元に置いて寝かしつけました。

子どもが寝ている間に、その子についた病気やけがれの悪い気が人形に移行すると信じられており、役目を終えたその人形は、お焚き上げをして供養をしました。

源氏物語54帖の19巻「薄雲」(光源氏が31歳ごろの秋の話)の中に、正妻格の紫の上が明石の君から引き取った姫君のために、厄除けの天児を作ったシーンが登場します。

この姫君は、源氏が島送りになった時に明石の君との間に生まれた姫君ですが、明石の君は都で立派な女人として育ってほしいとの想いから姫君を手放す決心をして、子宝に恵まれなかった紫の上に託します。

紫の上は、明石の君に嫉妬心はあったものの、母を求めて泣く子がいとおしく、この姫を厄難から守り、必ずや立派な女人に育て上げると決心して、心を込めて天児を作ったのでした。

平安時代のけがれを祓う行事として、当時は源氏物語の舞台ともなった京都御所の清涼殿の庭で、いわゆるどんど焼きである左義長が行われました。

小正月に青竹を束ねて立てて、その上に扇や短冊を結びつけて火をつけ、陰陽師の謡いとともにお焚き上げしました。

これが現代まで続いている人形供養のルーツです。

平安時代の夜は、今と違って真っ暗の世界で、様々な妖怪や精霊などの魑魅魍魎(ちみもうりょう)がうようよすると言われる時代でした。

火を焚くとよどんだ気を燃やし、けがれを祓うパワーがあると信じられ、小正月の左義長だけでなく、身代わりの天児などのお焚き上げもおこなっていたようです。

子どもを守りたいという気持ちは、今も昔も同じなのですね。

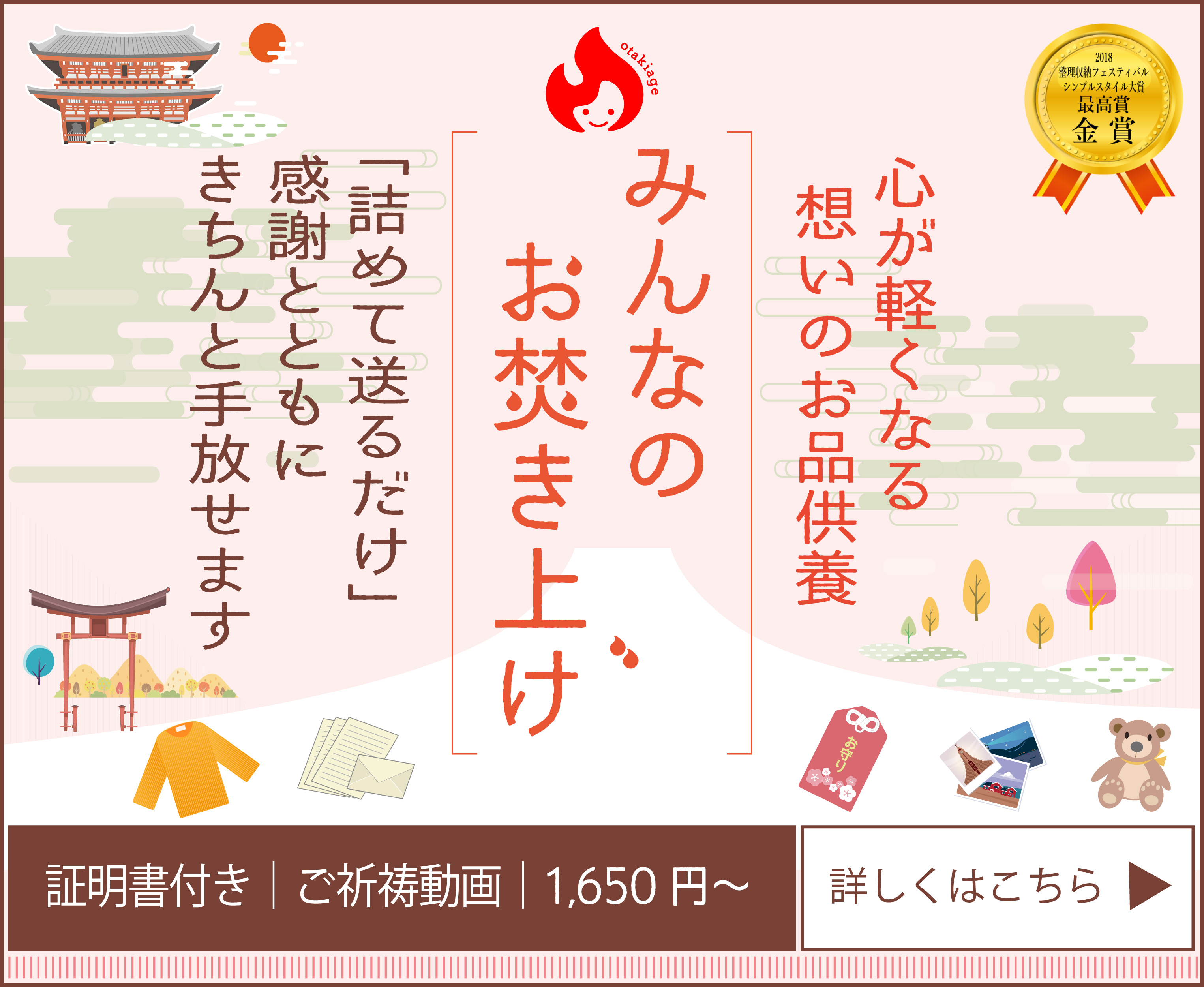

「みんなのお焚き上げ」は由緒ある神社と提携しています。お世話になった雛人形やぬいぐるみを感謝を込めてきちんと手放せます。

「みんなのお焚き上げ」はお焚き上げのポイントを全てクリアしている神社と提携しています。お世話になったお品を持ち主の感謝を込めて供養いたします。

【よく読まれているコラムランキング】

5位 パワーストーンの処分方法

【この記事の関連コラム】

【みんなのお焚き上げについて】

◉ サービス内容

◉ ご利用ステップ

◉ よくあるご質問

◉ お客さまの声